La Mère Trois fois Admirable

"Mater Admirabilis, ora pro nobis." Le prêtre pénétré de ce qu'il disait fit répéter trois fois l'invocation et c'est ainsi que l'invocation se transforma en Mater Ter Admirabilis, gentiment abrégé en MTA. C'était à Ingolstat, en 1604.

C'est ce vocable que les jeunes du Père Kentenich adoptèrent pour invoquer Marie devant un tableau peu apprécié que rapporta l'un d'entre eux pour orner la chapelle qu'ils venaient de restaurer. Cette peinture de "Marie, refuge des pécheurs" n'était pas un chef d'œuvre. En attendant mieux ils la gardèrent et, chemin faisant, ne purent plus s'en séparer.

Combien de cœurs Marie n'a-t-elle pas attirée depuis son arrivée en 1915 dans la petite chapelle, exactement comme elle l'avait suggéré au cœur du jeune Père Kentenich !

Pour aller plus loin : Une image parcourt la terre

Le Père Kentenich

En 1885, naît Joseph Kentenich, fils de Catherine Kentenich et de Joseph Koepp. Celui-ci pourtant ne le reconnaît pas et Joseph grandit sans père.

En 1894, il a 9 ans ; sa mère le place dans un orphelinat car elle ne peut plus assumer son éducation. Elle le confie à Marie en passant autour du cou d’une statue de Marie sa médaille de communion. C’est comme un transfert de maternité. Il se souviendra toute sa vie de ce geste : « Marie m’a éduqué dès l’âge de 9 ans ».

En 1904, il entre dans la Congrégation des Pallottins à Limburg. C’est durant ses années de noviciat et de théologie qu’il endure une terrible crise intellectuelle et spirituelle dont il ne sortira que grâce à Marie à qui il s’abandonne totalement (comme le fit en son temps saint François de Sales vivant semblable épreuve).

En 1910, il est ordonné prêtre puis nommé professeur de latin à Ehrenbreisten. Dès 1912, il est nommé Père spirituel des séminaristes de sa Congrégation à Schœnstatt, dans un contexte de révolte des plus grands. Ceux-ci, nouvellement regroupés avec les plus jeunes, refusaient violemment d’être soumis au règlement des « petits ». Père Kentenich va révéler son génie pédagogique. Laissant de côté la révolte, il leur propose simplement ceci :

« Nous voulons apprendre, sous la protection de Marie, à nous éduquer nous-mêmes, pour acquérir un caractère ferme, libre, sacerdotal ».

Tout est dit et tout est en germe dans ces mots.

L’histoire de Schœnstatt connaît un développement en 4 temps désignés habituellement sous le terme de « pierres miliaires ».

Première pierre milliaire, en 1914, le 18 octobre, les jeunes concluent l’alliance d’amour avec Marie dans la petite chapelle Saint-Michel qu’ils ont restaurée … puis sont dispersés sur le Front.

Restant en lien avec « leur » sanctuaire et leur Père spirituel, ils vivent l’alliance avec Marie jusqu’au fond des tranchées, ce qui provoque des « adhésions » à Schœnstatt de soldats qui ne sont pas séminaristes. C’est ainsi qu’à la démobilisation est créée « l’organisation externe » qui deviendra l’Union apostolique. Le Mouvement est lancé dans tous les sens du terme.

Le Père Kentenich est déchargé petit à petit de toute autre mission pour se consacrer à cette Œuvre qu’il a toujours vue comme inhérente à sa vocation de Père Pallottin, même si, à terme, le surgeon devra se séparer de sa branche.

Sentant le danger du nazisme, il multiplie les retraites et les sessions de formation. Lorsque la guerre éclate, le Mouvement fête ses 25 ans. C’est avec détermination que la Famille « entre dans la guerre ».

Le 20 septembre 1941, il est arrêté par la gestapo, incarcéré à Cologne, déclaré apte pour le camp de Dachau.

Deuxième pierre milliaire, le 20 janvier 1942. Il lui suffisait de demander un contrôle médical avant le 20 janvier pour éviter la déportation. Il ne le fait pas et part donc librement à Dachau.

Là, il mène une activité intense, fonde les Frères de Marie et l’Œuvre des familles ainsi que l’Œuvre internationale de Schœnstatt, internationalisant ainsi la Famille.

Pendant ce temps, les Sœurs de Marie[1] parties en mission en Uruguay, ne sachant comment transmettre Schœnstatt sans le sanctuaire, font construire là le premier sanctuaire filial, premier d’une longue lignée[2] ! Apprenant cet évènement, le Père Kentenich se réjouit : Schœnstatt est « dégermanisé », ce qui, à l’époque, est précieux.

Libéré le 6 avril 1945, il reprend ses activités et visite toutes les communautés et groupes qui se sont fondés pendant ces années à travers le monde. Mais en Allemagne, il n’est pas toujours bien perçu. Il dérange. Une visite apostolique de l’évêque a lieu. Il lui est simplement demandé de revoir certains usages, certains mots du vocabulaire de Schœnstatt, indéniablement original. Il essaye de justifier et d’expliquer ce vocabulaire.

Troisième pierre milliaire, 31 mai 1949. Continuant de chercher, de discerner ce qui secoue le monde et l’Église, il rédige à l’intention des évêques un rapport qui pourrait s’intituler « les causes et les remèdes »[3]. Il pose ce rapport sur l’autel du nouveau sanctuaire de Bellavista au Chili. Il sait qu’il va au devant des difficultés. « Celui qui a reçu une mission doit la remplir même s’il doit traverser le plus sombre et le plus profond des abîmes ».

La réponse ne se fait pas attendre. Le Saint-Office réagit. Il est exilé aux États-Unis avec interdiction de correspondre avec ses communautés. Cet exil va durer 14 années durant lesquelles le Mouvement va se développer. Le Père Kentenich compara Schœnstatt à une plante à rhizome. Il est difficile de mieux exprimer la vigueur du Mouvement et son développement à la fois discret et imprévu.

Quatrième pierre milliaire, le 24 décembre 1965, réhabilité par Paul VI auquel il promet l’appui de sa Famille pour l’application du Concile, il rentre à Schœnstatt

Il visite toutes les communautés de Schœnstatt en Allemagne, affermissant ses "enfants" sans relâche.

Souhaitant visiter ses autres communautés, il planifie un "tour du monde qu'il ne fera pas : le 15 septembre 1968, après la messe célébrée pour la première fois dans l'église de la Trinité à Schœnstatt, il s'effondre à la sacristie. Marie peut présenter au Père son fidèle serviteur.

Sur son tombeau construit sur place, cette simple inscription :

Dilexit ecclesiam ... Il a aimé l'Église

Le sanctuaire ou la foi ancrée

Schœnstatt - "beau lieu" - est un "quartier" de Vallendar, ville banlieue de Coblence en Allemagne.

Á l'origine chapelle de cimetière puis cabane à outils, le sanctuaire d'origine est devenu, grâce aux jeunes de la petite congrégation mariale, un lieu de pélerinage qui attire des foules.

Marie y a fixé son trône et y donne ses grâces, lesquelles sont de trois sortes :

- la grâce du foyer, du chez-soi, de l'enracinement local. Á une époque où tant de personnes sont déracinées, soit radicalement par l'émigration, soit insidieusement par l'errance professionnelle ou familiale, le sanctuaire de Schœnstatt nous rappelle que nous avons besoins de racines, de lieux stables pour vivre, grandir, aimer ; il nous rappelle que nous devons avoir les pieds bien sur terre et que rien de spirituel ne se fait sans être connecté, non pas à Internet, mais à des lieux stables où l'on se sait attendu et aimé.

- La grâce de la conversion, de l'éducation à la sainteté. Marie nous prend par la main et nous conduit au Père par le chemin que son Fils a ouvert : le don de soi jusqu'à la mort dans une confiance absolue en la Miséricorde divine.

- La grâce de la mission : instruments dociles entre ses mains, Marie nous envoie, petits missionnaires de la Miséricorde, pour que le monde entier revienne à son Sauveur.

Le logo de Schœnstatt est le sanctuaire. Il en résume sa spécificité. C’est notre signe distinctif, notre carte de visite à la fois symbolique et concrète. Le sanctuaire rend visible et tangible « l’attachement local ». Le sanctuaire est pour nous le berceau de la sainteté. Pour savoir comment les saints se fabriquent, c'est ici.

Élément intrinsèque de la spiritualité du Mouvement, le sanctuaire d'origine a été reproduit à l'identique en plus de 200 exemplaires dans le monde.

Pour aller plus loin :

Douze portes pour découvrir et comprendre Joseph Kentenich et le Mouvement de Schœnstatt

Les grandes intuitions de Schœnstatt et de son fondateur, en particulier le livre qui a donné son titre à ce paragraphe

Un Mouvement pédagogique et apostolique

ou "Ma chère Famille de Schœnstatt"...

... car c'est bien ainsi que le Père Kentenich aimait à appeler ses enfants

L'organisation du Mouvement ou comment trouver l'unité dans la diversité

Le nom officiel est "l'Œuvre internationale de Schœnstatt". Elle est tantôt perçue comme un Mouvement marial, un Mouvement pédagogique, un Mouvement apostolique, un Mouvement patrocentrique et tous ces qualificatifs sont justes. C'est dire la difficulté de définir cette Famille en quelques mots.

Pour l'histoire, on se reportera à la page dédiée au Père Kentenich car l'histoire de l'un et de l'autre sont étroitement associées, ainsi qu'il le dit lui-même : "l'Œuvre et ma vie intérieure sont intrinsèquement liées, comme la face interne et externe d'un unique processus de vie".

Ce processus de vie aboutit à un ensemble organique. Ce mot-clé de Schœnstatt est à prendre au sens peu usité en français de quelque chose qui "est organisé et implique une force centrale agissant, consciemment ou non en vue d'une fin."

Il fallait tout le génie allemand pour bâtir un tel organisme avec ce principe :

"la liberté jusqu'où elle est possible, les structures autant qu'elles sont nécessaires." Il en résulte une organisation internationale, nationale et diocésaine à la fois structurée et souple dans son application.

La Famille peut être vu comme un arbre à plusieurs branches à la fois solidaires et autonomes, tout comme le sont les différentes communautés. Ce qui nous relie les uns aux autres est l'alliance d'amour. Dans chaque branche, selon les appels personnels, l'engagement au sein du Mouvement pourra être plus ou moins fort.

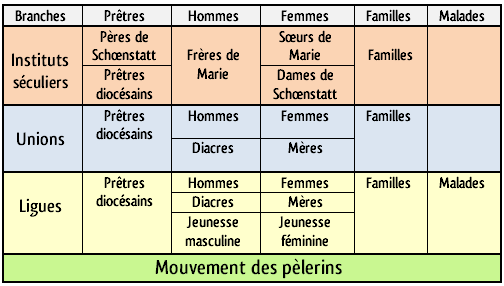

Nous distinguons quatre niveaux :

- les 6 instituts séculiers, seules communautés canoniques.

- les unions, communautés non juridiques

- les ligues, groupes plus fluides, sans communauté

- les pèlerins ou Mouvement populaire, qui forme autour des sanctuaires une nébuleuse impossible à dénombrer.

Les deux premiers niveaux forment "la part centrale et motrice" du Mouvement. Leurs membres sont entièrement au service du Mouvement et ont un degré d'exigence pour leur vie spirituelle supérieur à ceux de la ligue. Ceux-ci peuvent bénéficier du soutien du Mouvement selon leur demande. Mais en ce qui concerne l'appel à la sainteté, l'exigence est la même pour tous !

L'ensemble est animé par le Præsidium international avec à sa tête le Pater Familias, supérieur général des Pères de Schœnstatt. Son rôle dans la Præsidium n'est pas juridique. Il est au service de l'unité du Mouvement.

Pour aller plus loin :

Douze portes pour découvrir et comprendre Joseph Kentenich et le Mouvement de Schœnstatt

Le Schœnstatt du ciel où comment se laisser inspirer par ceux qui nous ont précédés

Á l'ombre du sanctuaire d'origine reposent quatre victines des deux guerres mondiales ; au milieu, Max Brunner et Hans Wormer, deux jeunes de la toute première génération qui, dans l'ardeur de leur jeunesse donnèrent "leur vie pour leur Reine" dans la terrible guerre des tranchées.

De chaque côté, Franz Reinisch et Albert Eise, victimes du nazisme, furent arrêtés et déportés à Dachau à la même époque que le Père Kentenich. Franz Reinisch, seul soldat prêtre allemand ayant refusé de prêter serment à Hitler fut exécuté pour cette raison. Albert Eise, totalement livré à la volonté de Dieu mourut le 3 septembre 1942 dans le bunker de la faim.

Et ils sont nombreux ceux qui, dans le secret, contribuèrent par le don de leur vie à la croissance de la Famille.

Outre les quatre témoins mentionnés plus haut, d'autres figures nous sont cependant bien connues :

Karl leisner, le seul bienheureux du mouvement à l'heure actuelle

Joseph Engling, qui mourut sur le sol français, près de Cambrai

Pour aller plus loin :

Douze portes pour découvrir et comprendre Joseph Kentenich et le Mouvement de Schœnstatt

Il existe de nombreuses biographies. Vous en trouverez la liste exhaustive ici.